実は科学的!? 江戸時代の生活百景

西田知己

| 著者 | 西田知己 |

|---|---|

| 出版社 | 東京堂出版 |

| 判型 | A5 |

| 頁数 | 224 頁 |

| ジャンル | 専門書 |

| ISBNコード | 9784490209914 |

商品内容

現代と比べても意外と進んでいた江戸時代の生活風景を、多数の図版と解説で探る

江戸時代の人たちの日常生活に入り込んでいた化学・物理・地学・生物・医学・天文学・建築・土木などの、いわゆる「理科的なもの」に焦点を当てて、現代と比べても意外と進んでいた彼らの生活風景を探っていく。

▼目次

第1章 動物の暮らし

--犬には飼い主がいたの?

--どうしてネズミが増えたの?

--馬の歯から年齢がわかるの?

--牛の蹄はどんな形?

--どうして狼は絶滅したの?

--猪って利口だったの?

--熊から身を守る方法は?

--ニワトリを飼っていた理由は?

--雉ってどんな鳥だったの?

--鷹匠は鷹をどうやって捕まえたの?

--金魚はどうやって鑑賞したの?

--鯉って高級魚だったの?

--どうして鰹節は堅いの?

--鮪料理は人気がなかったの?

--魚肥ってどんな肥料?

--蜂蜜の産地はどこ?

--蜻蛉はどうやって捕まえたの?

--蚊の季節はどうしていたの?

--稲の害虫はどうやって退治していたの?

--虫聴きってどんなイベント?

第2章 植物の姿

--米の脱穀はどうやっていたの?

--大豆からつくられる食品って何?

--薩摩芋料理ってどんなメニュー?

--どんな大根があったの?

--梅干しが人気だった秘密とは?

--葛ってどんな食材?

--砂糖は高級品じゃなかったの?

--蜜柑はどうやって増やしたの?

--釘なしで木材をつなげる方法は?

--畳の縁を踏んではいけないのはなぜ?

--楠は防虫剤の木なの?

--木綿を紺色に染める方法は?

--漆が接着剤になったの?

--どんな雨具があったの?

--和紙はどうやってつくっていたの?

--蒟蒻入りの紙があったの?

--防水のために塗ったものは何?

--蓬って何に使ったの?

--薪と木炭はどう違うの?

--黒炭と白炭の違いは何?

第3章 大地の恵み

--地震予知ってあったの?

--巨大な岩の切り出し方は?

--巨石はどうやって運んだの?

--蛇籠ってどんな籠?

--堤はどうやってつくったの?

--横臼ってどんな臼?

--土の壁ってどんな住み心地?

--漆喰ってどんな壁?

--屋根瓦はいつから広まったの?

--鉄製品の修理はどうしていたの?

--メッキって日本語だったの?

--錫ってどんな金属?

--錆を防ぐ錆があったの?

--どんな鋸が使われていたの?

--和鋏ってどんな鋏?

--銀を吹くってどういうこと?

--曇った鏡はどうやって磨いたの?

--誰が眼鏡をかけていたの?

--望遠鏡で見たものは何?

--どんな花火があったの?

第4章 人間の営み

--体のどこでモノを考えると思っていたの?

--体内の仕組みはわかっていたの?

--お医者さんはどんな診断をしたの?

--怪我の治療はどうしていたの?

--蕎麦は健康食と思われていたの?

--お粥好きだった地域はどこ?

--お肉を食べることもあったの?

--人のウンチが商品になったの?

--足ツボの三里ってどこ?

--脚絆ってどんなアイテム?

--下駄を履いていたのは誰?

--どんな歯磨きグッズを使っていたの?

--洗髪に灰汁が使われていたの?

--煙草はヘルシーと思われていたの?

--行灯に使った油は何油?

--蝋燭はどうやってつくるの?

--囲炉裏は暖房だけじゃなかったの?

--炭団ってどんな燃料?

--鞴の弁はどんな仕組み?

--煤を固めて墨にする方法は?

第5章 天地のつながり

--江戸の飲料水ってどんな水?

--竜みたいな水汲み機があったの?

--持ち運べる水車があったの?

--川舟を上流に戻す方法は?

--川に杭を打つ船があったの?

--橋の震り込みってどんなワザ?

--虹で天気がわかったの?

--雷様がおヘソを取るわけは?

--雪の結晶が人気だったの?

--夏の日差し対策はどうしていたの?

--気圧手品の種明かしは?

--1年は何ヶ月あったの?

--和時計ってどんな時計?

--地球の形を知っていたの?

--日食や月食は知られていたの?

--二つの明星は同じ星と思っていたの?

--彗星は不吉と思われていたの?

--遠近法って知られていたの?

--町見術ってどんな術?

--山の高さの測り方は?

江戸時代の人たちの日常生活に入り込んでいた化学・物理・地学・生物・医学・天文学・建築・土木などの、いわゆる「理科的なもの」に焦点を当てて、現代と比べても意外と進んでいた彼らの生活風景を探っていく。

▼目次

第1章 動物の暮らし

--犬には飼い主がいたの?

--どうしてネズミが増えたの?

--馬の歯から年齢がわかるの?

--牛の蹄はどんな形?

--どうして狼は絶滅したの?

--猪って利口だったの?

--熊から身を守る方法は?

--ニワトリを飼っていた理由は?

--雉ってどんな鳥だったの?

--鷹匠は鷹をどうやって捕まえたの?

--金魚はどうやって鑑賞したの?

--鯉って高級魚だったの?

--どうして鰹節は堅いの?

--鮪料理は人気がなかったの?

--魚肥ってどんな肥料?

--蜂蜜の産地はどこ?

--蜻蛉はどうやって捕まえたの?

--蚊の季節はどうしていたの?

--稲の害虫はどうやって退治していたの?

--虫聴きってどんなイベント?

第2章 植物の姿

--米の脱穀はどうやっていたの?

--大豆からつくられる食品って何?

--薩摩芋料理ってどんなメニュー?

--どんな大根があったの?

--梅干しが人気だった秘密とは?

--葛ってどんな食材?

--砂糖は高級品じゃなかったの?

--蜜柑はどうやって増やしたの?

--釘なしで木材をつなげる方法は?

--畳の縁を踏んではいけないのはなぜ?

--楠は防虫剤の木なの?

--木綿を紺色に染める方法は?

--漆が接着剤になったの?

--どんな雨具があったの?

--和紙はどうやってつくっていたの?

--蒟蒻入りの紙があったの?

--防水のために塗ったものは何?

--蓬って何に使ったの?

--薪と木炭はどう違うの?

--黒炭と白炭の違いは何?

第3章 大地の恵み

--地震予知ってあったの?

--巨大な岩の切り出し方は?

--巨石はどうやって運んだの?

--蛇籠ってどんな籠?

--堤はどうやってつくったの?

--横臼ってどんな臼?

--土の壁ってどんな住み心地?

--漆喰ってどんな壁?

--屋根瓦はいつから広まったの?

--鉄製品の修理はどうしていたの?

--メッキって日本語だったの?

--錫ってどんな金属?

--錆を防ぐ錆があったの?

--どんな鋸が使われていたの?

--和鋏ってどんな鋏?

--銀を吹くってどういうこと?

--曇った鏡はどうやって磨いたの?

--誰が眼鏡をかけていたの?

--望遠鏡で見たものは何?

--どんな花火があったの?

第4章 人間の営み

--体のどこでモノを考えると思っていたの?

--体内の仕組みはわかっていたの?

--お医者さんはどんな診断をしたの?

--怪我の治療はどうしていたの?

--蕎麦は健康食と思われていたの?

--お粥好きだった地域はどこ?

--お肉を食べることもあったの?

--人のウンチが商品になったの?

--足ツボの三里ってどこ?

--脚絆ってどんなアイテム?

--下駄を履いていたのは誰?

--どんな歯磨きグッズを使っていたの?

--洗髪に灰汁が使われていたの?

--煙草はヘルシーと思われていたの?

--行灯に使った油は何油?

--蝋燭はどうやってつくるの?

--囲炉裏は暖房だけじゃなかったの?

--炭団ってどんな燃料?

--鞴の弁はどんな仕組み?

--煤を固めて墨にする方法は?

第5章 天地のつながり

--江戸の飲料水ってどんな水?

--竜みたいな水汲み機があったの?

--持ち運べる水車があったの?

--川舟を上流に戻す方法は?

--川に杭を打つ船があったの?

--橋の震り込みってどんなワザ?

--虹で天気がわかったの?

--雷様がおヘソを取るわけは?

--雪の結晶が人気だったの?

--夏の日差し対策はどうしていたの?

--気圧手品の種明かしは?

--1年は何ヶ月あったの?

--和時計ってどんな時計?

--地球の形を知っていたの?

--日食や月食は知られていたの?

--二つの明星は同じ星と思っていたの?

--彗星は不吉と思われていたの?

--遠近法って知られていたの?

--町見術ってどんな術?

--山の高さの測り方は?

もっと見る

読後レビュー

おすすめ商品

-

図説 妖怪・幻獣づくし

図説 妖怪・幻獣づくし

税込 2,530円

-

戊辰内乱 民衆と地域の慶応四年

戊辰内乱 民衆と地域の慶応四年

税込 2,090円

-

ナイチンゲール覚え書 本当の彼女とそうでない彼女

税込 1,430円

-

特典付

『なぜナイチンゲールはクリミア戦争で活躍できたのか?』『ナイチンゲールはクリミア戦争後の長い人生で何を成し遂げたのか?』特典付きセット

税込 3,080円

-

ナイチンゲールはクリミア戦争後の長い人生で何を成し遂げたのか?

税込 1,650円

-

なぜナイチンゲールはクリミア戦争で活躍できたのか?

税込 1,430円

-

物語る日本刀 村正、蜻蛉切、桑名江と桑名ゆかりの刀剣

税込 3,300円

-

新装版 歌川国芳 遊戯と反骨の奇才絵師

新装版 歌川国芳 遊戯と反骨の奇才絵師

税込 2,860円

-

デンデラ野は、なぜそう呼ばれたか

デンデラ野は、なぜそう呼ばれたか

税込 2,970円

-

呪術と美術

税込 3,520円

-

ヨーロッパ城郭変遷史 古代エジプト・ローマから第二次世界大戦まで

税込 3,300円

-

地震災害と地震学 被害・観測・研究の1400年

税込 4,180円

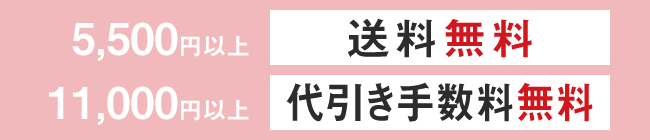

支払い / 配送方法

送料は全国一律380円(税込)です。代金引換をご利用の場合、配送手数料とは別に代金引換手数料300円(税込)が別途必要になります。

![[ 古書 ]水木しげる漫画大全集 貸本版悪魔くん [ 古書 ]水木しげる漫画大全集 貸本版悪魔くん](/store/fk_item/item_file_name1/68332285/middle/68332285-1.jpg)

![[ 古書 ]METHODS ~押井守「パトレイバー2」演出ノート [ 古書 ]METHODS ~押井守「パトレイバー2」演出ノート](/store/fk_item/item_file_name1/68336097/middle/68336097-1.jpg)